- 发布日期:2024-08-23 21:08 点击次数:95

文 | 李辉

80年代初,我第一次走进什刹海附近的三不老胡同。冯亦代一直住在三不老胡同的“听风楼”。那时,在每篇文章后面,他都会注明“写于听风楼”。

在那间破旧狭窄的小屋里,他听过不知多少夜的风声雨声。这样的老人,平静地听风,平静地创作、翻译,都是很惬意的事情。

冯亦代与郑安娜的结识,是在1934年的沪江大学。冯亦代还记得,那天晚上,在大学的露天剧院里,学生演出莎士比亚的《仲夏夜之梦》,安娜在剧中扮演小精灵帕克。

“她娇小的身材,加上她诗一样的语言,柔和的声调,似乎是天生要我去爱的人。但是我还不知道她的姓名;我又用什么办法和她接近呢。我一面欣赏她的演技,一面痴痴地向往着能够早日结识她。”谁知,第二天,他才发现原来安娜和他选修同一门课,一同走进教室。

到了晚年,冯亦代仍然用这种留恋、回味的语调说到当年的“一见钟情”。

经过几年的交往,他们1939年6月3日在香港大酒店平台举办婚礼,出任傧相的是戴望舒夫妇和徐迟夫妇。他们的喜事,给身处战乱中的朋友们带来巨大快乐。就在婚礼这天,他们两人又上演了一次他们的浪漫。

那天下午,大家吃完安娜切开的大蛋糕,朋友们便翩然起舞,他们两人却偷偷离开了酒店,跑到一家戏院去看电影。是什么电影,冯亦代如今已记不清楚。他记得的只是,他呆望着身旁的安娜,那样安祥,感觉就好像他们依然端坐在当年的教室里一样。

她不时瞥他一眼,看见她笑,他也跟着笑笑。看完电影,两人又去吃宵夜,早把客人抛之一旁了。回到新居,房东太太说客人刚刚散去。这便是他们的婚礼。用冯亦代自己的话说,坐在影院里相互对视,相互笑笑,“这就是我们看的影片!”

说得多妙。

1940年冯亦代、郑安娜与父亲在一起

1940年冯亦代导演话剧《葛嫩娘》,与演员合影

那个时期,每当我去“听风楼”看望冯亦代时,总是郑安娜来开门。

她瘦小精干,穿着十分俭朴,虽已年老,但透出一种典雅气韵。她把我引进门,给我倒上茶,就静静地坐到她的书桌前,听我们聊天,偶尔也参加进来。

看书时,她手上总是拿着一个放大镜,原来七十年代她在干校期间,她患了青光眼未得到及时治疗,结果右眼从此失明。看她年轻时照片上美丽的大眼睛,再看眼前的她,确有一种悲凉与遗憾在心头。

后来我才知道,眼前这位从不张扬的老太太,其实也在时代大风大雨中闯荡过,风光过。现在我有时不免后悔和她聊得太少,仅仅是抗战时期,她在香港担任宋庆龄的英文秘书,她的记忆就应该有不少重要的故事和细节,这对于我了解那一时代的风云变幻和复杂性格,一定会有帮助。只是,我们一直没有谈当年那些跌宕起伏的故事。

冯亦代、郑安娜与女儿、儿子在一起

郑安娜在北京街头

晚年这对夫妇住在“听风楼”,他们的生活显得平淡安稳,当然也就无从让人感觉到他们情感中曾经有过的浪漫。

直到安娜去世后,读冯亦代的怀念文章,听他的交谈,我才得知,他们的爱情婚姻,虽然有过波折起伏,但却有着少有的浪漫情调。而这样的一些故事,也就加深着对他们性格的了解,对那个时代中的人与事的了解。

最初冯亦代给我的印象,朴实、淡泊、平静、甘于寂寞。他最为痴情的是书,是翻译的乐趣。

也难怪,我认识他的时候,他正忙碌着为《读书》写书话文章。他把这个“西书拾锦”专栏看作他晚年最为重要的事业。从六十多岁一直写到八十几岁,将近二十年从未停歇过。二百多期《读书》上,他以质朴而淡雅的文字,将外国文学的现状介绍给读者,成为读书人一扇不可多得的窗户。

他像一位巨大书库的导读,不厌其烦地引着人们在书架之间穿行。这样,在初认识他的那些日子里,每次走进他的房间,与他聊天,所见所谈都是这些话题。

他是个很和善的老头。他的和善在于朴实和平淡。他聊天时,时而会用幽默的插曲来让人感到愉快,但他不会有别的人时常表现出来的那种妙语连珠的本领。这样的平淡,却另有一种魅力,这就是因平淡而产生的亲切。亲切,于是可爱,于是给人以快乐。

一次向他请教翻译,是关于一个词组的特殊译法。在解答后,他谈到在翻译过程中的体会。他的语调一如往常,没有抑扬顿挫,但是例外地语气有所强调:“有的人觉得翻译很单调,其实翻译挺有意思。有时一个句子怎么也想不出好的译法,但是过了几天,嘿,突然从脑子里冒了出来。”

说到这里,他的神情变了,仿佛一种巨大的幸福降临于身。微微仰起脸,眼睛轻轻闭上,一边说还一边稍稍晃晃头:“啊,”停下,深深吁一口气,“那真是让人高兴!真有意思!”

他的神态真像一位嗜酒者,品尝一杯好酒,且已进入了微醺状态。

1944年黄苗子与郁风结婚,冯亦代与郑安娜夫妇、叶浅予与戴爱莲夫妇,与黄母一起合影

1947年冯亦代与郑安娜在家中

1950年朋友们在叶浅予家里欢聚。杨刚、徐迟、龚澎、乔冠华、戴爱莲、冯亦代、叶浅予、郑安娜、郁晓民和孩子们在一起

我可以理解他的这种陶醉。他这种性情的文人,总是有一些别人看来十分枯燥乏味的事情,却对自己有特殊的魅力。他迷恋它。自得其乐,自我沉醉。

他以这样的心境写书话。那些书话似乎简略,有时甚至带有不少转述的成分。但是,它却需要深厚的文学功底和外文能力作为背景,缺一不可。

我常想,其实这是一件费力而又吃苦的工作。读者需要它,但它又不会引起轰动;作者需要学识,但这种文体又不需要把炫耀才华放在首位。实际上,冯亦代在持之以恒地做着寂寞的工作。有时我不免有种担忧,还会有人像他那样做同样的工作吗?

冯亦代乐于寂寞带给自己的满足。每次我看他翻阅寄自英国美国的书评报刊,听他讲即将写作或者已经完成的“西书拾锦”,都感觉他带有一种如醉如痴的神情。

后来,随着交往的频繁,才发现,在寂寞中写作其实只是他性格中的一个侧面。不错,他能够耐着性子做寂寞的工作,可是他却又并非是甘于寂寞之人;他可以安安静静在书斋里看他的书,写他的文章,可是他也喜欢热闹,喜欢不时感受一下众星拱月的满足;他平常他很随和,可要是较起真来,一点儿也不含糊,任凭你怎么劝也不管用,在这种时候,你会觉得其实他并不属于那种豁达豪爽的人。

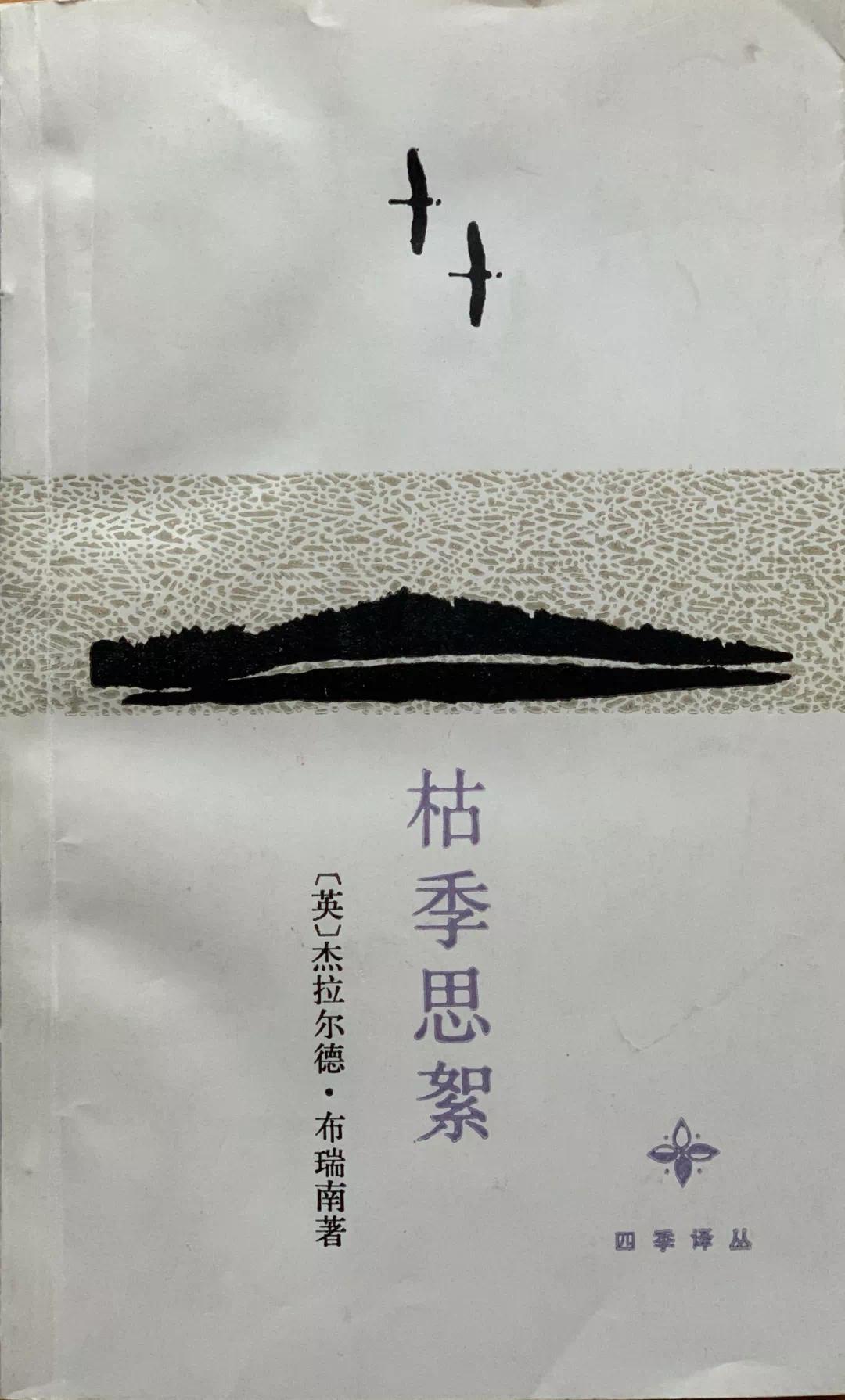

记得八十年代末,我翻译布瑞南的《枯季思絮》,特意请冯亦代先生为之写序。他的题目为《一串鲜亮的露珠》:

李辉译布瑞南的《枯季思絮》,作家出版社出版,冯亦代为之写序

英国的智者杰拉尔德·布瑞南就是后者那样的人。他的本行是个西班牙文学的研究者,但他又与名震文坛的英国布卢姆斯伯里圈子的那些人有往来。布卢姆斯伯里圈子中人是英国文坛的革新派,他们不屑于向前人学步,否定传统的文艺创作方法。

他们以弗吉尼亚·伍尔芙为代表,特别批评了当时文坛上如高尔斯华绥、威尔斯及贝内特等人的写作中“只顾肉体,不及灵魂”,而主张创作小说中的“通过文学视角,表现人物的内心世界”,尤其着重于人物的内心独白等等。布瑞南虽非小说家,但布卢姆斯伯里圈子的思想,却印入他的脑际。

因此他写了他的《枯季思絮》。这是本一小段一小段的思想札记,但也透露了他思想的纯真与隽睿,而且的确可视之为智者迸发的思想火花。读了他的《枯季思絮》,你能不为之作深思冥想!

且摘几段他的隽语,以示他对我们的启发,如在《人生篇》中,作者说:

池中之蛙吃食、睡觉、消化,潜入水底产卵,只是为了和同伴们取得联系,才浮出水面。作家、画家、作曲家正是如此。

我们生活着,应该象要永远活下去的样子,尽管在内心中深知,我们的生命时间是短暂的。

抛卷细想,我们的人生还不是那回事!布瑞南将这些火花,写入他的摘记,而我们虽然也许对人生有所思,甚至可以有与布瑞南同样的想法,但我们没有抓住这一启发人作深思的思想火花,任它轻轻地来临,又复轻轻地消逝。

布瑞南有许多对爱情的思索,而且虽为摘记,却写得象诗,如他在《爱情篇》中说:

每个人都知道,情人只迷恋对方,对其余世界视而不见,寻常的情形会引起超乎寻常的兴奋,总是陶醉于惊喜乃至神魂颠倒。于是,两人之间形成的这种潜在情绪,便会深深感染于其它事物。情人们会看到自己所拥有的这种力量,能作用于整个大自然,鸟的歌唱,花的开放,全是爱情的一部分。……

这段话说得多好!既是优美的散文,又是意境显明的诗。我只举这三段话作例子,书里这样的隽语,是随处可拾而且值得我们玩味的。

译者李辉本人就是个散文家,而他有他的良知,观察人生,体会人生。他的译文与原作有相得益彰之妙。所以我乐于介绍这本书,读了能使我们聪明些。

1990年2月25日,听风楼

郑安娜与冯亦代一起工作

单三娅与冯亦代、郑安娜的合影

前些年,冯亦代把他的一本写于四十年代的日记本交给我时,我又一次走进他和郑安娜的浪漫生活。

这是一本由生活书店印制的极为考究的日记本,封面和封面上都标有“中华民国廿九年生活日记”字样。日记本为深咖啡色硬壳封面,扉页是建庵的一张木刻《拥护蒋委员长抗战到底!》,画面上蒋介石骑在马上,手指前方,身后是青天白日旗,身旁是持枪士兵在冲锋。

日记本每月前面都有一页反映抗战生活的照片和一页“献辞”。“献辞”分别选用了艾青、艾芜、鲁彦、舒群等人的文章,每页下方则附有中外名人和中国抗战时期要人的名言。

在这样一本有着浓郁战争色彩的日记本上,冯亦代和妻子郑安娜先后分别写了两部分日记。前面由冯亦代记述,题为“期待的日子”,时间为1941年10月1日至1942年4月1日;后面由郑安娜接着记述,题为“山居日记”,时间为1942年4月20日至1946年8月25日。冯亦代是连续记录,而郑安娜则是断断续续,有时一年只记了一则。

冯亦代写这些日记时,独自一人在重庆。他在1941年1月离开香港,到重庆担任印制钞券事务处业务科主任一职,留下安娜在香港。日记记录的便是他在重庆等待安娜前来与他重逢期间的生活。

他在第一天写日记时,在该页上端,用中文写上“期待的日子!”,旁边又用英文写道“AlwaysinWaiting(一直在等待)!”在日记本上标明“今天的生活计划”这一页,冯亦代还抄录了一首泰戈尔的诗。这首诗集中概括出冯亦代期盼时的心境:

坚定地持着你的信心,

我亲爱的,

天将要黎明了。

希望的种子

深深的在泥土里

它将要萌芽了。

睡眠,像一个蓓蕾,

将要张开它的心胸向着光明,

而寂静就会获得它的声音。

白昼近了,

那时你的重荷会变成你的礼品,

你的痛苦会照亮你的路程。

知道了他们的这些故事,再看“等待的日子”中的日记,就不难理解冯亦代笔下所记录的种种情绪:等待中的思念、浪漫中的想象、焦急中的埋怨、重逢时的欣喜若狂……

说实话,过去主要是读冯亦代的书话,我从未想到,他居然能写出“等待的日子”中的这种色调强烈的抒情文字。那简直是浓得化不开的甜蜜,是少男少女一般的情怀。在我看来,这些日记整理发表出来,大大充实了他的散文收获,呈现出他的写作风格的多样性。

看着人们拿着中秋礼品,看着人们忙着整理东西预备回家过节,那么欢欣的孩子似的腔调呀,心里有着说不出的怅然之感。一年容易,又是中秋,这团圆的季节,但我们却分散着,虽然我心里不断地拿“现在有着多少的离散的人”的那句话来安慰自己,但我的家应该是可以团圆的。真是太感伤了,但又有什么使我不感伤呢?

黄昏看月亮升上山头,那样明亮地像面镜子,月光照在雾上像片海,雾里的灯光是水里的倒影。而今晚没有灯火,月亮便显得格外明朗了。我抵不住它的诱惑,便硬将自己囚在烛火的书桌上,我不敢看月。

娜是不欢喜月亮的,但我记得去年有一晚香港灯火管制之夜,我们站在阳台上,夜凉如水,我却感到她身上的温暖。安适的家,和平的家,又是一年了。

(1941年10月4日)

这里,场景变换伴随心绪流动。惆怅、思念、感伤,与月光、烛火竟如此密不可分。诸如此类的篇章,在长达半年、数万字的日记中几乎比比皆是。

“等待的日子”绝非一般意义上的日记。尽管写它们时冯亦代丝毫没有将之发表的想法,但他显然是在精心地把它当作艺术品来雕琢。

从散文创作的发展来看,这样的文字今天看来也许显得有些稚嫩,但从记录个人心境角度来看,从主人毫无顾忌地袒露心迹,从他刻意追求文学效果来看,仍堪称日记创作中不可多得的果实。

假如仅仅是一种个人间浪漫情感的记录,这些日记也许还不至于引起我如此浓厚的兴趣。

在回望本世纪的行程时,我常常感到历史研究或者历史描述中,总是留有不少空白。这一方面因为史料匮乏所致,另一方面也因为某些人为因素所致,各种原因各种因素,人们好象很难客观冷静地认识历史,更谈不上的全面地描述历史的所有阶段所有场面。

在这种情形下,我觉得史料的收集与整理极为重要。关于抗战期间重庆的研究和描述,我一直觉得是现代史研究的一个薄弱环节。当年它曾经作为战时中国的临时首都——陪都,在日本侵略战火中支撑八年,一时间成为世界关注的热点地区之一。

在这里,那些年里上演过许许多多政治、军事、文化的故事,或悲壮,或凄惨,或恐怖,或沉闷。其实都有必要一一梳理,进行详尽的记录和分析。

在这个意义上,冯亦代的日记(包括郑安娜的在内),从个人的角度,生动记录了大时代背景下个人生活与情感的波动。作为知识分子,他在陪都的苦闷、寂寞,颇能帮助人们了解当时、特别是1941年以后重庆的现状。

“寂寞,寂寞,这该是个寂寞的时代。为什么有这许多人在喊着寂寞呢?难道人的心都冷了吗?”读冯亦代这样的感叹,很容易想到巴金描写战时重庆生活的长篇小说《寒夜》。男女主人公早年的所有热情和理想,一日日被陪都的苦闷蚕食殆尽,进而生命也就萎缩凝结了。

现实生活的沉闷和灰色,冯亦代无疑是难以接受的。他颇为自负和清高,看不惯重庆一般人那种卑微。

《愁城记》在演的第一天,有许多看客不到终场便跑了。人们不能在一个纯真的生活里获得一种人性的温暖,这是我最感失望的。他们在过着怎样的生活呀!他们不敢看到自己,想到自己,于是当描写自己的故事搬到台上时,他们不敢看,也不愿看。

是呀,他们的生活本来是深埋在污浊的笑料中的,他们作假,他们骗自己,于是一天天过去,赵婉和林孟平不过是小圈子的生活,但他们却生活在泥沼里,闭着眼,什么也不管,用卑微的笑料为自己的滋养,他们生了又死了,可怜的人!但是我们不但要打破小圈子,而且应当打破泥沼,否则我们没有纯真的生活,我们只是一批开着眼的瞎子。

戏散了,又是在雨里冲回去,我脑里有着太多的思绪,我不想睡。但是床头的灯却突然熄灭了,我躲在黑暗里,我永远躺在黑暗里,天呀!

(1941年11月1日)

对现实灰色人生采取蔑视态度的人,心里一定有着亮光在闪烁。这便是爱情的浪漫。他需要用它充实自己,安慰自己。我想,冯亦代之所以在等待与妻子重逢的那半年里,几乎每天都能够用浪漫的笔调如此执著地记录他的思念与期盼,甚至相互之间的误会,就是想借此来摆脱日常生活的沉闷、压抑。

在想象中的与妻子相对的场景里,在诸般感受的挥洒中他的情绪得以发泄,不然,用他后来的话来说,他会在那里发疯的。安娜的日记同样如此,彼此之间尽管有时总是难免产生一些误会乃至矛盾,但相互的情感却一直是真诚不变的。日记中的种种情绪与思虑,也就是现实中作者的生活。同时,也是当时时代背景中私人心迹与情感的真实呈现。

郑安娜终于开始写《山居杂记》。记载的时间,或多或少,却在她的笔下,留存了历史细节。

这是安娜1942年4月20——26之间的最初笔记:

1942年4月20日星期一晴

我决意继续亦的日记,为了我们这次的重逢,使我们从新发觉彼此好像从来没有那样爱过一个人,那样深切地了解和浓郁的友谊。我们经过了死的威胁,我们变得不能再分离。我爱他,我爱他,到死都爱他。

回到农场二天,浅予、小丁和郁风尽天工作,而我则忙于家和孩子的琐烦。这虽是慧的家,我却和自己家一样的操心,因为这便和我的家一样,恬静整洁,除了亦和孩子,我什么都有了。

我的心还安宁,因为知道亦在柳州,他也许还会下乡来,宝贝人,你不觉得么?有我在你的身旁,生活可以舒适得多,再不过那些冷落凌乱的时光,我有这一点自信——我给你温暖和舒适。你是太像一个孩子,在我的心上眼中永远是一个孩子。

22日星期三晴

每天就只想着亦,替别人忙碌,心绪却老在梦里。郁风作了几幅画,颜色极佳,我想上进心旧日也曾习画,爱潘思同的笔调,郁风颇有他那种情调。

买了一条大鱼,做熏鱼和沙锅鱼头给他们吃,大家都满意得很。使别人开心是我惟一的慰藉。慧还装了一听托文先生带柳州,大概亦也会吃到的。

23日星期四阴晴纳闷

替Tommy做小衣服,忙了一天。不时想亦,怎么也没有时间读书,如果没轰炸,我想还是随亦去渝。晚上闻牛角声,说是有匪,Eugene又不在,往时我也许会害怕,但自这次重见了亦,胆子大了许多,何况他近在柳州,我相信我们还会见一次。

24日星期五

大雨终日,到黄昏才晴。一天都看浅予、小丁、郁风作画,他们明天要回来了,该又有些冷落的时光,但我决无问题,我过得来。我一心想给亦几个字,却总无法写,好人,你该想念我了吧。晚来蛙声大作,亦,你爱听的呀。

26日星期日晴

亦该等着我们,我的心难受,他像小孩子一样,只要我在他身旁他便什么都不管了。可是这几天来我在担忧,我怕又将有孩子,这怎办呢?丢了太可惜,养了又无力量。

也许只是一场虚惊,慢慢再想它吧。昨夜大风雨,想着亦不能入睡,我老觉得他睡在旁边,像在桂林的日子。亦,祝祷我们平安在重庆聚首,我愿意永远躺在你的手弯里,这许多的风浪,怎受得了。

昨夜和浅予、小丁、郁风在月光下长谈恋爱问题,他们都富有经验,可是我最幸运,谈起亦真够人伤感。

安娜1941年6月3日忽然想到,这是他们1939年6月3日结婚的日子:“我倒忘了这是我们的结婚纪念日,怪不得我的心有了异样的感觉。不错,亦一定也记得的。”

两个人的《期待的日子》、《山居杂记》,也就成了记录历史的细节。读这些日记,自然就想到许多年前离开我们的郑安娜夫人,还有冯亦代先生。

往事如烟,一切都已随之远去……